砚台的『砚』字,是到汉代才出现的。中国最早的一本字典叫《说文解字》,解释这个『砚』字,左边是石头的石,旁边是它的读音『yàn』。《说文》里解释:『砚,石滑也。』意思说这个字是『磨』的含义。到了嘉庆年间,著名的文字学家段玉裁对《说文解字》作了注解,他讲:『石滑而不涩』。实际上段先生搞错了,『石滑』并不是说砚石像玻璃一样光滑,因为砚台恰恰是滑又涩的。我觉得如果要准确地讲,许慎本来的意思应该是讲砚台的面,『滑』应该理解成『平』—平滑之平,平了才能磨墨。汉以前的砚台绝大部分都是平板砚,旁边没有沿,没有砚堂。这也证实了许慎讲的『石滑』是砚面的平整。苏东坡讲得好:『涩不留笔,滑不拒墨』,砚台必须要涩,才有黏着力,才能磨墨,才能利于笔,不伤笔。苏东坡这八个字是用砚行家的话,也是我们检验砚台好坏的最重要的标准,既要『滑』,也要『涩』,滑涩兼具,两者缺一不可。

任何文具到了文人手里就开始雅化了。像毛笔,它的别称为『毛颖』,是拟人的,还叫『管城子』。砚台也有别称,唐代就开始有了,叫『即墨侯』『石虚中』,这是文人的文字游戏。我们现在称呼为『文房四宝』的笔墨纸砚,在过去叫『文房四器』。最早出现这四材合一的称呼是在东汉末年。时人刘熙写过一本叫《释名》的书,里面就已经谈到了笔砚纸墨四材的合一。这四样东西对我们中华文化贡献巨大,为什么四大文明古国之中唯有中国的五千年文明能延续不断,从某些意义上讲,也是因我们有文房四器,它们既是文化流传的工具,也是文化本身的载体。文房四器中,墨易磨耗,笔不耐用,纸是文字的载体,唯有坚硬的砚台可留驻于千秋,所以文房四器中真正能够伴己一生,既能用也可供持久赏玩的,也就是砚台,它功劳是显赫的。

文人都很喜欢砚台,这点今天的人可能没概念了。在我小时候,学校从一年级开始就有毛笔字课,砚台天天背在书包里带到学校,对于我来说是非常亲近而宝贵的。在古代,文人对砚有『砚田』的比喻,因为就像庄稼人的生计要靠种田,读书人想要功名和富贵,一辈子就离不开这块砚。所以古人讲:『我生无田食破砚』。砚田对文人来讲,是他的生命所系,也是他一生的寄托。古人常讲:『人磨墨,墨磨人,磨墨人』,文人的一生就是在研磨当中消费,所以砚台对文人来讲,是画案上面的一件宝,是心头的肉。

而四器的『辈份』是大不一样的,砚台出现得最早。书中有一件五千五百年之前的红山文化时期的研磨器,有一个像擀饺子皮的棍子(图例1)。我们现在所知的最早的文字甲骨文,只有三千多年的历史,甲骨文里也没有砚台的『砚』字,所以当时的这件发明是没留名字的。五千五百年前,中国还没再次出现文字,所以这个研磨器就不是用来磨墨的。『砚』字到汉代才出现,但是早它三千多年,我们的祖先已经在用了。我们正真看到仰韶文化中很漂亮的上色图案,应该就是由这种研磨器作为砚台,研磨颜料的。所以『文房四器』中砚台是『老大哥』。我们写字用的毛笔和墨出现在三千多年前的商代。现在所能看到的最早的完整的毛笔,是一九五三年长沙楚墓里出土的,制作流程与工艺非常粗糙。四器里的『小弟弟』是纸,纸张的出现是四器当中最晚的,大致出现在一千八百年之前的东汉末期。

第一阶段是新石器时期晚期到两汉,这个漫长的阶段,我命名为『初发延伸期』,砚以质朴实用为基本功能。第二阶段魏晋隋唐,是『发展成熟期』。虽然纸张出现得很晚,我们的老祖宗却以他们的聪明才智留下了汗牛充栋的文字。商代的时候,我们是以龟甲、牛骨、兽骨等作为文字的载体;春秋战国的时候,我们是以竹简、帛绢,也有青铜器来作为载体记录文字;东汉末年,中国发明了纸,这对中国乃至世界文明的进展起到了极大的推动作用。隋唐时期,竹简被淘汰了,纸张普及了,用来研磨写字的砚台就随之得到了很大的发展,所以魏晋时期到隋唐,是我们砚史的发展成熟期。

第三个阶段是宋元到明末,是『艺化的提升期』。宋代是文人生活沙龙雅集化、审美追求极致化的开端。既然砚台是案上之宝,那就不能让它是简简单单的一块石头,要有许多艺术的元素与之匹配。宋代是古代艺术文化的鼎盛期,也是砚文化的提升期。我们读一点文化史就会知道,宋朝重文抑武,有好几位文化修养非常高的君王,所谓『上有所好,下必甚焉』,所以无论是作为文化大宗的诗词书画,还是作为『杂件』的像砚台这样的小玩意儿,都产生了文化审美意义上的『质』的飞跃。宋朝文人生活的雅致化,有一个表现就是『文会雅集』,大家集在一块儿,吟咏酬唱之际,就会将自己收藏的珍稀砚台晒出来共赏。所以宋代形成了考证砚石、砚台,玩赏、收藏砚台,包括在砚台上书写铭文的『赏砚』文化。同时,宋代的文人对当时的砚文化还有所总结。北宋写《醉翁亭记》的欧阳修写了迄今能看到的第一本关于砚台的著作《砚谱》。清朝的《四库全书》里还保存了宋代的苏易简的《文房四谱》、米芾的《砚史》以及无名氏的一些著录。所以一个是艺术化的升华,一个是理论上的总结,宋朝砚文化里开始了比翼双飞。从宋到明的历史中还有辽、金、元这些时期,不一样的地区、不同民族的文化背景和审美是不一样的,所以砚台艺化的同时风格也呈现百花齐放的状态。在这一阶段,制砚、用砚、考砚、赏砚、玩砚、制谱等方面达到了前所未有的高度。

第四个阶段是从清初到民国,这是砚艺的『鼎盛期』。砚文化在宋、明艺化的基础上,推陈出新,更加美轮美奂。文人制砚、书刻铭文之风日盛。『扬州八怪』中,高凤翰就先后刻有一千多方砚台;金农自称『百二砚田富翁』,可见他的砚收藏也颇为丰厚。

第五个阶段是民国以来到如今,由于时代的发展,人们书写习惯的改变,砚进入了『式微期』。从全社会发展的角度看,是因为科技的发展,人们生活得更方便快捷,选择也更加多样化,是一件好事,不必悲观。虽然今天,砚台的制作和使用都进入了式微,但中华五千多年灿烂的砚文化,以及它对整个中国文化的贡献是不朽的,是令人敬畏的,作为文物的砚台,至今还有着广泛的知音。

前面提到的砚要『不涩』,要利于发墨,这是我们最终选择砚台最重要的标准。宋代大书法家米芾也是『好砚之徒』,他讲:『器以用为功』,器具是用来使用的,好用不好用决定了要不要这件器具。他又讲:『石理发墨为上,色次之;形制工拙,又其次。』砚台基本是石头做的,发墨不伤笔的才是好的,不发墨的总是不好的;『色』就是材质的漂亮,这是次要的;至于雕工的好坏就更次要了。这就是米芾出于实用而产生的审美,其实,他也只是说说而已。但砚台作为文人案头之宝,他们会赋予其更多人为的艺术含量,所以就在他过世后不久,审美观念就变了,就从他讲的『为上』『次之』『又次之』,转为发墨、品相和制作上都追求极致,这是他所不能预料的。

砚台最主要的材料是石材,砚字左边的『石』说明了其材质,但是不是所有的石材都可用来制作砚台。晋唐因为越窑瓷器的发展,砚材不乏陶、瓷这类的砚台。到了唐代,在经过长期的摸索、比勘后,古人终于总结出了最适合做砚台的理想材料,所以才有了广东肇庆的端砚,安徽徽州的歙砚,甘肃的洮砚和山西、河南的澄泥砚这『四大名砚』。我们中国地大物博,能制砚的石材不少,但真正上佳的也不多,除了以上四种以外,山东的红丝、鼍矶,山西的角石,吉林的松花,苏州的?村……这些石材也都不错。

我们讲砚品,是讲一个地区的材质;如果深化的话,这些材质里也分三六九等的。在端砚里公认最好的石品是大西洞。大西洞的坑口在羚羊峡河床的下面,我们叫它『水坑』『老坑』,一直是皇帝拥有的,只有皇帝下令才能在枯水期下去开采,所以也叫『皇坑』。大西洞之所以珍贵,因为它的采石坑口在河床下,低于水平面,必须要等每年十一月份的枯水期才能进去开凿;开凿时水淋不断,开采的时候有一排人专职将水不断地舀出去,不像现在有抽水机;坑洞最高一米二,最矮七十厘米,但并不是整个坑洞都是大西洞佳材,就只有一条石脉属于大西洞的砚材,其上下都是坚硬的岩石,枯水期十一月到次年三月,河水上涨就得歇工。历史记载这四个月能手工凿石三万斤,三万斤听上去很多,但做成三十二开书本大小的砚台,只有四十方,这些全是进贡给皇帝的。所以古代要获得大西洞这样的砚材,是很艰辛且不易的,真正体现了物以稀为贵。

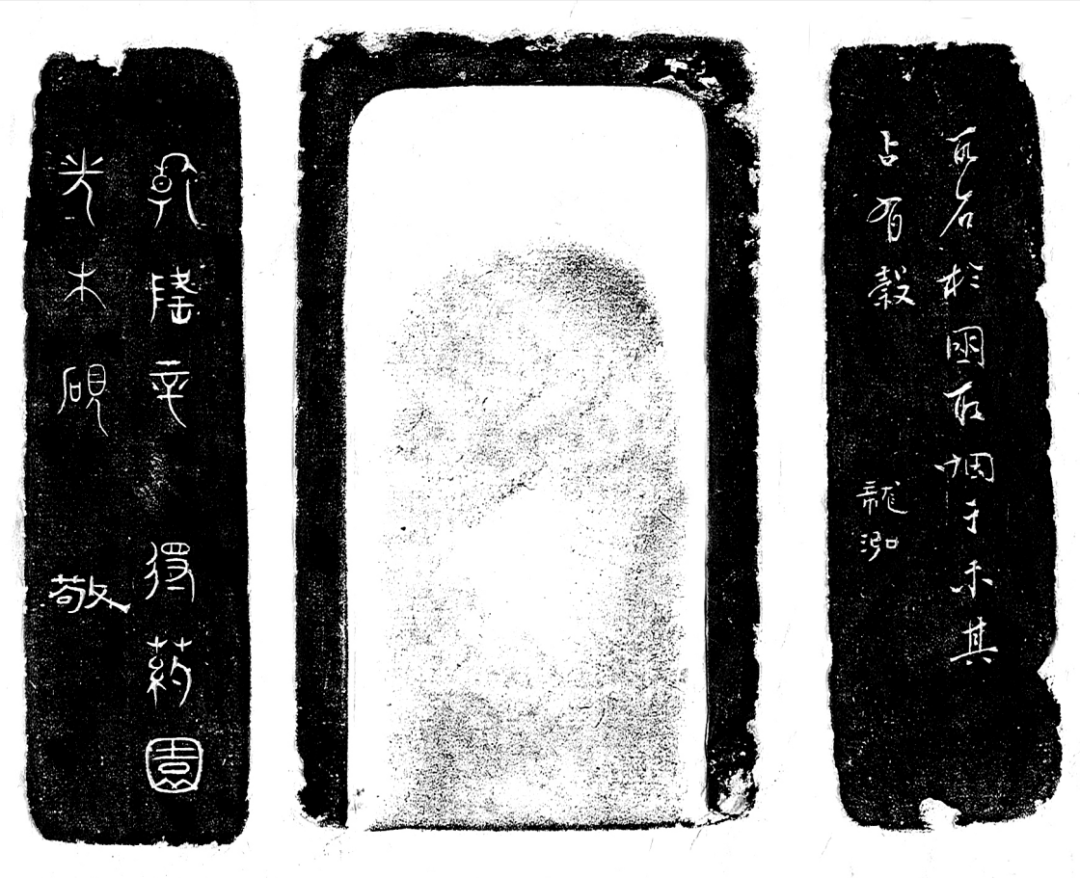

比如清代肇庆的地方长官吴兰修,曾送给老师阮元一方大西洞砚台,仅巴掌般大,题铭称它足以传给后代(图例2)。两广总督祁,现在来说就是两个省的最高长官,买到一方大西洞砚台,只有巴掌大,是椭圆的,反面且是破损的;他在砚边书写了四行小字,大意是用这个砚台磨了墨写字,简直是享受,一派得意之情。可见大西洞是何等珍稀。砚台跟瓷器不同。官窑的斗彩、粉彩,流光溢彩,现在拍卖动辄就是几千万,还有过亿的。可是景德镇的官窑一年四季都在烧制,而大西洞砚要若干年,才能奉旨去开采一次,所以若要论产量、论珍稀度,大西洞要远超于官窑。它唯一的弱点,就是颜值不够,相比之下,一个是妩媚美女,一个像质朴农夫。但是文人有学问,看东西不单看表象,若是文人有一个好砚台,那就是『此宝难得,性命可轻』。此外,端砚的佳材另有一种叫坑仔,还有一种叫麻子坑。麻子坑里特别有一种『水洞麻子坑』,与大西洞同等珍贵。它在紫色上有翠绿的颜色相间,高明的砚雕家在上面巧施技艺的话,就成为一种很少见的艺术珍品。这种石材能鉴别的人不多,有人就拿湖南的祁阳石来冒充,而质地与价格相去太远。

谈到端砚,还有一个品种叫黑端,史说唐代有,很少见,是端砚里名贵的品种。再比如歙砚,也有非常珍贵的名品『金星金晕虎皮』,其外表像一束强烈的阳光射在海面上,所以我在其侧刻了一句杜诗:『万里波涛堆琉璃』(图例3)。这块砚台近三十厘米,两面都那么炫目地漂亮。我收藏砚台六十年,在各大博物馆或是私人收藏家那里阅砚无数,见到如此漂亮者也就此一方。歙砚里的名品可以说比端砚还要妖艳,天生的尤物,更让人动心。比如还有一种叫『玉带』的,我有一方收藏,请制砚家将我上世纪八十年代画的《秋江游鸭图》摹刻上去(图例4),这当然是一种再创造。除此以外还有『眉纹』,也是一种很好的品种,其中的『枣心眉纹』在眉纹中有一个心。除此以外还有传说中的『庙前青』,已经绝产。我想结合端砚和歙砚这两个最重要的品种,再谈几点知识。端砚从唐代中期开始一直有开采,其中大西洞是最稀有的品种。歙砚从唐代开始使用,其好处是比端砚硬实,所以歙砚更耐用。但在元朝一二七七年,龙尾山开掘歙砚时发生了一次大的塌方,死者几百人,于是开采停止,这一停就停了五百年,一直到乾隆中期的一七七七年才又继续开采。宋元的歙砚,真的是老坑,现在再讲『老坑』,其实都是清代中期的东西,或是近几十年挖掘出来的。另外端砚的整体色调是紫的,李贺写诗称它『紫云』;而歙砚整体基调为黑色。我们玩砚台的时候,除了各种各样的名目,还要注重手感,比如端砚,用手背触摸它,就好像新生儿肌肤脂润细腻的感觉;还要听声音,端砚敲上去是木声的,那是名品,敲上去金属声音的,不是名品,反之,歙砚敲上去发出金属声音的,那是名品。

除了端歙之外,砚台还有很多稀罕、有趣的品种。比如商代的玉鳖改制成的砚台,它不是用来磨墨的,是用来研朱砂的,研朱砂不需要涩,滑即可。这是清代苏州官员沈秉成旧藏的砚台。比如汉代的陶砚,平板砚占大部分,其中四沿有砚渠来储墨的我们通称其为辟雍,在汉代是少见的品种。书中有一方收藏的辟雍,是用青铜先制成一个架壳,然后陶体烧成后嵌在里面,下面有一方印章,叫『侯宗之印』,制作很别致(图例5)。书中还有一方比这个还古老的平板砚,反面就刻了一个人的名字『程耐』。所以汉代砚铭最早是从刻名字按印章开始的。还有翡翠砚、水晶砚,以及明代用紫檀、黄花梨等材质做的木砚。在今天从日本回流的文物中,我们甚至还能看到竹子做的砚台。明代还有瓷砚,今天流传下来的真品极少,瓷砚四围涂釉,砚面则不施釉。今天如果你能看到一方古瓷砚上面还有款,一般就是国家一级文物了。再比如漆砂砚。这是康雍乾时期兴隆的新品种,它是木胎,比石头轻,便于携带,当时的人采用了一种新工艺,用细砂和油漆拌在一起,涂在砚板上面,就可拿来磨墨。它的砚盖上面图案镶嵌的都是宝石,所以既有艺术性,又有实用性,这种砚台一般是达官贵人玩赏的。再比如山东的红丝砚,黄的底上面有绛红色游龙般的丝纹,这种形式是清末的雕工,越复杂越珍贵(图例6)。除了以上这些,铜做的砚台、锡做的砚台,以及金属和陶镶嵌在一起的砚台,除此以外还有虞山的赭石砚、淄砚等等,不胜枚举。

记得鲁迅在一篇文章里谈到,任何艺术之初都是出于实用,这个话是非常正确的。实用性满足之后,随着制作技艺的提高、使用者审美意识的发展等种种因素的杂糅,艺术性必定会在其中发酵,慢慢滋长壮大。砚台就是从纯实用转化为实用与艺术兼备,同时更发展出一类专注艺术的表现。砚艺若加以考察,大致可分为四类。

其一、造型的艺术。试以几方砚台举例。第一方是秦末汉初的龟型四足陶砚。为什么当时平板砚居多?就是从实际出发,当时没有人写大字,都是写在竹简上,小平板砚足够受用。第二方是晋代的多足辟雍瓷砚,这就与越窑的发展有关。第三方是唐代的十一圈足三彩陶砚,这是冥器。唐三彩烧的温度不高,但色彩灿烂斑斓,从审美上讲是进了一大步。第四方是宋代的葫芦型歙砚。这方砚材是歙砚里的名品『玉带』,不然古人不会花大心思做成别致的葫芦砚,以取吉祥之意。第五方是宋代的镶嵌式行囊歙砚,用来研磨的这块面板是珍贵的砚材,下面的槽可以置水。第六方是辽代的三彩竹节牡丹蹴鞠纹暖砚,非常少见(图例7)。最后一方是乾隆时期的玉砚,是真正的和田料,雕成了花瓶形状,背面饰以大象,取『太平有象』的好意头。这七方砚在造型艺术上清楚呈现了一种递进的关系。

第二点是雕工的艺术。美器必然会施以艺,能工巧匠更会别出匠心,比如书中的唐忍冬纹箕型端砚,砚里面有一个『眼』。这是珍贵的水坑端砚,上端像唐僧的帽子,还雕刻了很细腻的忍冬纹,与彼时金银器上的图饰类似。那么好的材料,那么别致的雕工,在当时一定是王公贵族所用。我国博物馆的藏品中,材质这么好的南唐砚台很少见。这是几年前,我去湖州讲学,逛地摊时看到,两千块买下。所以盗墓很可恶。若不是盗墓,考古发掘就能知道它的来历,就能获得重要的史料价值。盗墓的人不懂文物,你买来了,却不知其出处,真是让人庆幸又惋惜。

书中还有一方宋代的玉兔拜月纹抄手歙砚,砚堂里有一个圆形,刻了一个可爱有趣的玉兔,这纵然跟中国传统崇拜月神的观念有关(图例8)。用几根简练的线条来表现兔子,婉畅生动,有神韵。还有一方元代银星纹鱼化龙歙砚,这题材也是神话故事演化的,雕工属于安徽工,跟肇庆的端砚不同。再举一方鹅砚,也是来源于『书圣』王羲之喜欢鹅的故事。我在砚背写『黄庭换来』,因为有传说王羲之爱鹅,想买一群鹅,鹅的主人却让他书写《黄庭经》交换。书中还有一方砚,是我们嘉定籍的嘉、道时期诗书画印全能的名家程庭鹭刻的背花砚。这方砚特别之处就在于嘉定雕刻的工艺,浮雕线刻结合,里面的山水云岚非常别致。这方砚也是我几经辗转,从日本买回的。再举一方砚是名匠梁仪雕的,麻子坑高浮雕人物端砚,砚台上有位文人在悬腕写字,对面有个童子在给他拉纸。在砚台的落潮处雕人物情节的不多,而此砚还雕有书房的博古文案等,很稀有。再介绍这方砚,我定名《水洞麻子坑蕉林佳人端砚》。材质是端砚里的名品,麻子坑里的水洞,它细腻不逊于大西洞,但是大片的绿色却是大西洞所没有的。雕刻者拿紫绿相间的这样一块石材,雕成一位女子在清风吹拂的蕉林下避暑,并将蕉叶在风中飘忽的动感都反映出来,堪称巧夺天工,只可惜没有留下名字。这方砚台如果能留下款,是可完全辑入能工巧匠录的。

再如安徽的雕砚名家汪复庆的作品,这种将图案雕在背面的,有个专有的名词叫『背花』。这方背花砚气息非常空灵斯文,一看就是高人。又如这方是张太平仿青铜提梁卣的博古砚,张太平大家可能不熟,但若说起陈端友,大多数人应该就比较了解了,他的雕砚多是国宝级的,上海博物馆就曾经集中收藏了一批陈端友的砚台,而张太平就是陈端友的老师。陈端友还有一类自己创造的古所未有的新品类,比如仿夔龙铜镜纹背花端砚,雕工很复杂,精美繁复,美轮美奂。陈端友培养了一位非常好的学生张景安,是解放后在上海工艺美术研究所专门雕砚台的大师级人物。他从刻制、仿造砚到自制砚盒都充满了巧思。这三代传承人,都是雕技了得而妙在很有想法,名师出高徒,作品风格都各擅胜场。艺术这种东西,照搬别人,只继承不出新,不能成大师。整个中国艺术史,讲到底是少数名家的艺术史,是少数名家从新理念到新技法的推陈出新史。再看这方清代中期的背花砚,它从刻制仿造砚到自制砚盒都充满了巧思。下面是浩瀚海水,上面是自由翱翔的仙鹤,细腻空灵,诗意盎然。

雕艺的第三点,我认为是铭文和书画砚,这也是砚中最有文人气息者。笔者从十几岁开始收藏、玩赏砚台,此类砚是我很看重的一类。刘勰在《文心雕龙》里讲:『题于器为铭。』砚台成为了文人的砚田,他就在其上有了很多寄托。可在此感怀,可在此诗文,可作多方面的抒情述事。再介绍一方砚台,非常特别,砚的正反面都刻满了字。这个砚台的主人画了幅画给道光皇帝,皇帝接见了他,并赏赐给他很多礼品。他觉得荣耀无比,就记事刻在砚台上,知道这样做才能够流传得很久。我再介绍一些特别的铭文砚,比如绍兴十八年的一方砖砚,这上面的文字应是跟当时的一场改革有关,我还不进行详细的考证。再比如这方谢稚柳师在盒盖上写竹,白蕉、唐云题侧铭的端砚(图例9)。我在福州购得后又在背面题了一段文字。砚就是在玩的过程中积累起日益丰赡的文化内涵。下面要介绍的是清代初期词界领袖朱彝尊的铭文砚,这是他给一位朋友垂虹亭长题的,是一块非常好的水坑料。他那时候在文坛地位极高。接下来介绍清代初期大画家吴历的砚。据说,嘉定的天主教堂里还存有他的东西,他是做过牧师的。砚盖上有他自撰的一首诗,砚背有一个他自己的绣像,这是一块珍贵的澄泥砚『蟹壳青』。我曾开玩笑说吴历可能留下一千张画,但可能就留下这么一方砚台,可谓是『千金不易』的。

这方是乾隆时期大才子袁枚的端砚。他懂得享受人生,也颇有正气。砚铭写得很有深意:『大道之公吾是之,背公为私吾耻之。』下面的砚是黄小松的,他找当时嘉定有名的文人钱坫旁侧题了四行篆书,砚背画了自己的小像。这方砚属于澄泥砚里的『虾头红』。下面是吴昌硕给他好友沈石友题铭的包袱砚。再下面这方袖珍的砚台就很稀奇,由大文人冒广生、民国四大公子之一的溥侗及周錬霞、徐孝穆四位名家共同完成,一方小砚有一群『名士啦啦队』真是少见。下面我来介绍一块不着一刀的平板砚,和汉代的平板砚不同,这方是宋代的眉子谷浪纹平板歙砚(图例10)。最后一方,银晕雁湖歙砚,呈现的是月色下波涛汹涌的一种美景,上面开一个浅浅的墨池代表月亮,饶有诗意。

文人既然将砚看得那么重要,又将其看作是最好的伴侣或是挚友,所以砚里有乾坤,有故事,有寄托,有情趣。文人藏砚有记载的是从宋代开始,大盛于清代与民国。历史上记载苏东坡收藏有三方砚台,数量虽不多,但要考虑到当时好品种是不容易得到的。到了清代和民国,关于砚台收藏的著录就很多了,如乾隆时期的《西清砚谱》、大书画家高凤翰的《砚史》。当然收藏家就更多,我就藏有高凤翰一方铭文上佳的砚台。到了近现代,好砚、玩砚、藏砚已是读书人的人生一乐。数方砚台在案上一放,就是我们与古人的雅集,赏玩半天兴味十足,是非常有情趣的。

砚台作假比书画作假难,但亦颇多。首先是材质,以假以次充好。其次就是要当心铭文砚,如果你对历代名家的书法和刻镌的方法不甚了解,那就得慎之又慎。所以藏砚有学问,如果对砚文化缺乏深刻的了解,藏好砚、真品是一件困难的事情。刚刚介绍过黄小松的一件砚台,清末有名的砚台收藏家周梦坡编的《周氏梦坡室藏砚谱》就有同样的一方,但那方是假的。你要看得懂,这方砚的字真不真,画好不好,年份、型制、包浆到底对不对……一大堆的问题是需要把握弄清。

赏砚、藏砚多年,有趣的故事也是颇有些可以拿来说说的。一九九二年,我去日本收砚,一位日本大书法家陪我去逛古董店,看到一方大西洞砚台,只要日币五万块,相当于人民币四千,就买下来了。这时店主,一位八十开外的瘪瘦老人,问翻译我是哪国人,我就让他猜,结果他猜到新加坡、马来西亚等,我说都不是,老人说不猜了。于是我告诉他我是中国上海的,他忽的激动得又跳又吼。我问翻译他为什么这样抓狂,店主说『从来只有日本人到中国买古董,还没有中国人来日本买古董』。我回国后写过一篇文章:我只花了五万日元,没想到为中国人挣回了脸面。因为当时确实还没什么大陆人到日本去买古董,而现在国富民强,日本拍卖会上都讲中文,世道真的大变了。

第二个故事,就是这方葡萄纹翡翠砚(图例11)。这方翡翠颜色非常好,而且属于冰种,我是在上海一个日本人开的古董店里看到的。上世纪九十年代时作假古董的人做了不少翠绿的玻璃砚台。这个砚台摆在他店里,他是当作玻璃卖,并不知道这是翡翠。所以说『知识就是金钱』,这话讲起来不够雅,但是知识至少是隐形的金钱。如果这方砚台按照翡翠价格来卖呢?所以说玩艺术品,眼力重要。

第三个故事是丁敬收藏的明代名家的一方坑仔抄手端砚(图例12)。砚的一侧就刻了一个『敬』字款,另一侧刻了两个款『龙泓』,都是很陌生的字号,我才花了两千八百元购入。如果现在拿到拍卖行,一炒又是天价。再介绍一方我收藏的宋代对眉子。一九六〇年我母亲去世,家里发电报到部队,领导让我赶快回家。当时从温州到上海,先要坐九小时的盘山公路,从温州、青田、丽水到金华,到金华我一看最近的一班是四个小时之后的,于是就去逛古董店,这是从小的爱好。那时金华只有旧货店,我看到玻璃橱里面有一块砚台,式样是宋代的,但是周身都粘着墨胶,看不清质地。当时我穿的是一身海军装,六十年代初,大家对军人非常敬重,于是我问售货员能不能拿出来给我看一下,他说『没问题,同志』。我用门口的水龙头洗了一个钟头,洗净一看,是歙砚中的眉子,好东西。问价,回答:一元五毛钱。六十年代,四块钱可以买一副吴昌硕的楹联,都便宜。那个时期买古董玩字画,对今天来说都是不可思议的神话。

我再讲讲吴昌硕的大西洞包袱型端砚(图例13)。吴昌硕曾给他的好朋友,一个专门给他推敲诗文的小友,常熟的沈石友,前后铭砚一百二十方,传下来《沈氏砚林》四册,这是其中一方。一九一七年沈石友去世,日本人付了一大笔钱将一百五十多方砚全部运到日本,部分在一个大画家桥本关雪手里。所以砚台里还有他写的朱砂字,粘盖的印章『白沙村庄』,钱瘦铁刻的。一百年间,他的东西也在陆续散出,这方砚在东京的收藏家处,我于是三年间去了五次,还让一位学生一两个月就到他家里做做疏通工作。第四年,他打电话给我的学生说:有生意人要来买我这方砚台,他们出的价钱很高,但我知道你老师是收藏家,不做买卖,放在他那里,等于我的一个儿子过继给他,我要探望都能看得到。学生通知我,我赶去将其买入。所以玩收藏,眼力之外,要有财力;财力之外,还要毅力。

最后一个故事,是关于一方非常巨大的砚台。大西洞历来没有大料,因开采条件恶劣,人工手凿,宫廷里最大者不超过三十厘米。清代末期,皇坑出来的东西有些没有进贡给皇帝,被私吞了,但也没超过三十五厘米,三十五厘米以上都是解放后机器切割的。最后一次开采大西洞,出采了一些大的砚石,因为石材采完之后,剩了中间一点原来支撑岩洞、避免塌方的石柱。这些大西洞石柱被机械切割后卷扬机拉了出来,其中最大的那几块也制成了一块史无前例的巨型砚台。一九七五年期间,中国最缺的是外汇,这个砚就到了日本,被放在一个百货店里,几十年没卖掉。我的一个日本学生专门做文房四宝生意,他对我讲:老师,在哪个城市里,有一方很大的大西洞砚台』。我一听觉得不可能,哪有这么大的大西洞?于是他就带我去看,车开了两个多钟头到了,我一看,真是大西洞!一二零乘六十八厘米,厚十二厘米,约六百斤的砚,廉价购下,打包,做木箱,运输,五个月以后抵达上海。我的一些砚友都怀疑说,比这般大的砚台是有,但大西洞不可能。就我所知,全国似乎未见比这更巨大的大西洞砚了,因而显得特别珍贵。

作为传统书画印文化的后继者,砚不但总有三五件置放在我的画案上,更是依恋地留驻在我的心地里,砚的故事可是诉说不完的。

清 造办处制坑仔龙纹随型砚 余甸(1655-1726) 林佶(1660-约1720)铭

文人都很喜欢砚台,这点今天的人可能没概念了。在我小时候,学校从一年级开始就有毛笔字课,砚台天天背在书包里带到学校,对于我来说是非常亲近而宝贵的。在古代,文人对砚有『砚田』的比喻,因为就像庄稼人的生计要靠种田,读书人想要功名和富贵,一辈子就离不开这块砚。所以古人讲:『我生无田食破砚』。砚田对文人来讲,是他的生命所系,也是他一生的寄托。古人常讲:『人磨墨,墨磨人,磨墨人』,文人的一生就是在研磨当中消费,所以砚台对文人来讲,是画案上面的一件宝,是心头的肉。

更新时间:2024-10-15 16:06:21 来源:

更新时间:2024-10-15 16:06:21 来源: